栄水の手帳、久々に更新!何かと忙しくてなかなか更新出来ませんでした・・・言い訳

今回は「忍び駒」について。

皆さん、家で三味線練習する時はどうしてますか?一戸建て住宅なら少々音出しても大丈夫かもしれませんがマンション等では音の問題、気を遣いますよね。三味線に限らず楽器練習をするのにはつきものですね。特に都会では普段練習で思う存分音を出せる環境って少ないんじゃないでしょうか?

三味線の場合、忍び駒というのがあります。駒の代わりにこれを使うと、かなり音が小さくなります。

普通の駒↓津軽用

忍び駒↓白い長いのん、市販のプラスチック製。三味線は民謡用の五厘大胴です。

原理は・・・

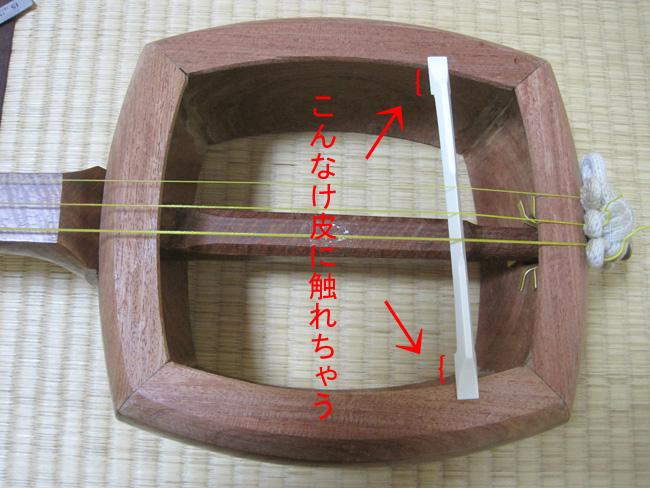

駒は皮の上に乗っていますので糸の響きが皮に伝わり三味線が鳴ります。一方、忍び駒は皮の上ではなく胴の経口(きょうぐち)に乗っていますので殆ど皮は鳴りません。

皮の響きは殆ど無くなって、糸の響きだけになります。あまり大きな音を出せない環境の場合は非常に便利です。

とは言うものの、欠点もあります。

例えば、左手の練習には良いと思いますが、撥打ちの練習にはあまり向かないように思います。やはり撥打ちは実際に音を出して、確認しながら練習しないと上達しにくいです。

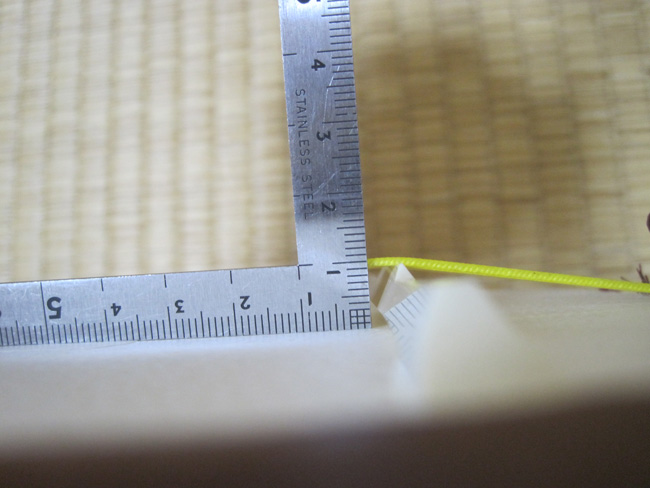

それから、一般的な市販のプラスチック製の忍び駒は背が高いです。長唄や民謡であればちょうど良い高さだと思いますが 津軽で使う駒は背の高さ2分5厘~2分8厘(約7.6mm~8.5mm)くらいですので、それよりかなり高くなります。それと、津軽用の五分大胴には少し長さが短いです。

津軽用五分大胴に使った場合↓

皮を張ってない状態ならわかりやすい。

あと、僕はやりませんが撥を持つ手の小指を皮に当てて弾く場合、忍び駒だと邪魔になります。

・・・など、欠点はありますが、あまり音の出せない環境で練習するにはやはり役に立つ物です。僕は三味線始めた当初、市販のプラスチック製の忍び駒も使いましたが、ちょっと背が高いので花林の端材をナイフで削って自作しました。ちょうど2分8厘くらいの高さになるように。

ナイフで削っただけなので形は無茶苦茶ですが・・・皮の響きを無くせば良いだけなので、これで充分。

要は胴の経口から経口へ架かるブリッジを作ればいいのね。

木を削って作る場合、あまり柔らかい木だと糸を掛けた時にしなって皮に当たってしまうので、糸のテンションに負けない硬い木がいいです。花林とか紫檀とか。それでも細く作るといくらかはしなってしまいます。二上り5本~6本くらいに調弦してもしならないようにするには、ある程度の幅と厚みは必要です。かつ、津軽用に作るなら糸が乗る部分の高さを9mm(約3分)までにする。

ちなみに下の2本はそれなりに形を整えて作った忍び駒(津軽の五分大胴用)。

胴掛け側を短くしたりして工夫してあるのだ。

木より丈夫な金属を使うのもありかも。一番簡単な方法は、アルミなりステンレスなりの金属の棒に足をつけて、糸が乗る部分を何か工夫すれば良いんじゃないでしょうか。

撥を持つ手の小指が当たって邪魔になる場合、斜めに置けばいいんじゃない?でも、あまり斜めに置き過ぎると3の糸の弦長が一番長くなってしまう。3弦それぞれ微妙にツボ位置ずれるね。

これを解消するために、糸の乗る部分だけ真っ直ぐに作ったのがこれ!

名付けて、斜め置き忍び駒!?

ここまで斜めに置いたら、糸の乗る部分ももうちょっと斜めにしなきゃいけないなあ・・・

ま、たかが忍び駒でこんなに熱くなる事でも無いんだが・・・

では皆さん、自分でいろいろ工夫して練習してくださいな。