◎最新作

三分の一三味線の最新作が出来ました。よりいっそうリアルに、本物に近づきましたよ。

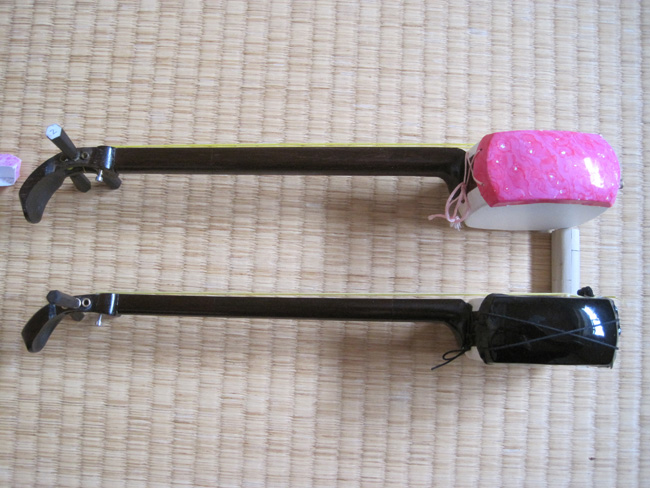

前回作(数年前に作った物)と比べてみましょう。

前回作(写真下)はちょっと棹が長く見えたんです。寸法はほぼキッチリ三分の一になってるんですがね。なので今回は若干デフォルメして棹を全体的に1mmほど太く、それに合わせて天神も大き目で胴も厚めにしました。

天神のカーブは最新作の方がよりリアルだ。

では、最新作の細かい部分、前回作とは違う部分を見てもらいましょう。

まず、継手は二本溝にしましたので・・・

仮継ぎが必要だな・・・(いや、いらんやろ?こんな小っちゃいのん誰がばらすねん?)・・・

・・・でも作ったんやからええがな。

次、中木先。真鍮パイプをつけました。リンドウ金物のつもり。胴側は例によってねじ式のハトメ。

次、糸巻金具。今回若干天神も大きくしたので、金具を仕込んでみようと。真鍮パイプで福林モドキ、ね。福林を入れる穴は本当は焼き抜くらしいです。これはドリルで開けたんだけど、それだと木が割れやすい。焼き抜く理由、妙に納得。

パイプを接着剤でつけて、長さがそろってないので、ヤスリで整えて・・・

本当の福林はテーパー状になってるんだけど、これはただのパイプなんで、内側だけでも少しでもテーパー状なるようにリーマーで削りました。

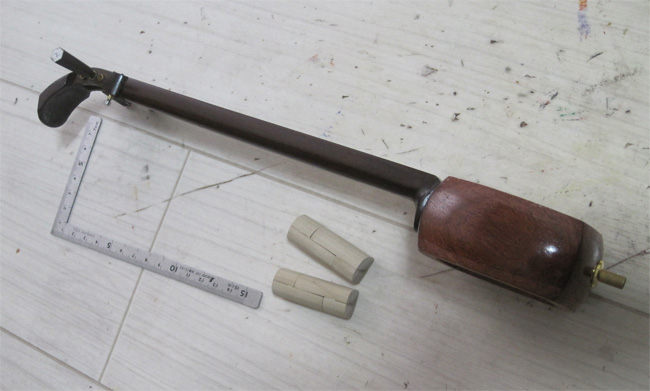

糸巻は黒檀です、左の二本。右のデカいのが本物の三味線(太棹)用糸巻。これも自作ね。

糸巻の両端に六角形の紙を張って、それを目安に削っていく作戦で作りました。それを仕込みます。

削って削って・・・

ほい。

1と3の糸巻の角度、もうちょっと開かせたかったんだけどなあ・・・あまええわ。

東さわりは、ネジです。ネジだから丸なんです。丸だと稽古用三味線みたいなんで、本当は角にしたいんだけど、無理。なので金色で四角を描くという姑息な手段に・・・

角っぽく見えてるでしょ?

で、こんな感じ。

これに皮張って出来上がったのが、最初の写真。

実はこれ、作って欲しいっていう生徒がいてそれで作ったのです。値段も本物の約三分の一でね、ほとんど手間賃ですわ。