●1/3三味線の胴

さて、作りまっせ。

まずは、花林の板、と言うか棒やね、これは。

材料を選ぶ時も、よく木目を見て選んでいます。胴に使う花林の場合(棹もそうだけど)は、出来るだけ木目がまっすぐ平行になってる物を使います。

これは本物の三味線も同じだと思います。仕上がった時、胴の側面に綺麗な同心円状の年輪が出るのです。ただ1/3三味線では、なんせ小さいので、年輪は出てもぼんやり3重くらいで、しかも塗装するとよく分からなくなりますが・・・まあ、これも僕のこだわり。木目の取り方も本物と同じ様にと。

で、寸法を測って切っていくんですが、この材料は分厚いので、ちょっとめんどくさい。まず縦に切り込み。

ほいでから、切ると・・・

二枚分取れますねん。

そうして、四枚分出来たら、それぞれ幅を揃えて。

次に、切り出した4つ花林材の接着面を45度に切ります。

そして、型に合わせて、まず側面の曲面を削ります。

次は、内側の曲面。

必要に応じて、ある程度内側を彫っておきます。

これでだいぶ胴になってきた。

次に、豆カンナとヤスリで側面を丸めていきます。

ほれ、それなりに年輪出てるだろ。

内側をもう少し彫って・・・

丸ウチ胴なら、これでOK。

綾杉胴は、ここから綾杉を彫っていきます。

1/3三味線で綾杉胴にしたところで、音が良くなるとかは無いでしょうし、皮を張れば見えないわけだし・・・ほとんど自己満足の世界。ここでも僕のコダワリが大炸裂!!!

そして接着面を微調整して、接着。

本物の三味線なら接着は膠ですが、1/3三味線ではエポキシ接着剤を使いました。強度もあるし、肉盛りできるし、まあ1回着けたら外す事も無いだろうし。

内側からも補強。これで強度もバッチリ。

接着後、紙ヤスリで側面を磨いて、塗装。

塗料は、漆ではなくカシュー塗料です。本当の三味線の胴(棹もそうだが)は、砥石で磨いて漆で仕上げるようだけど、ちゃんと漆塗ろうとしたら、室がいるよ。

カシュー塗料を何度も塗り重ねて、ピカピカになったら出来上がり。

出来あがった、1/3長唄用(左)と1/3五分大(右)胴

定規と鉛筆が無かったら、本物だと騙されないかい?

◎1/3三味線製作(棹)◎

●棹

材料は、花林または紫檀を使います(写真は紫檀)。紅木を使いたいところだが、なかなか手に入らない。

まずは切り出し。胴もそうだが、材料が硬いのでノコギリで切るのが、けっこう大変。歯がすぐ駄目になりがちです。替刃式の、歯は「硬木用」を使ってます。

余談ですが、ノコギリで材料を切っていると、それぞれの木の特徴が何となくわかります。

花林はけっこう乾いた感じで、紫檀は花林よりも若干ネチョッとしてる。黒檀もネチョッとしてる。

三味線の棹は硬い木が良いわけですが、硬いと言うことは密度が高いと言うことで重いのです。じゃあ、重たい木なら何でも良いのか?と言うと、そうでもないのです。重ければ黒檀を使えば良い、となりますが、三味線の棹に黒檀は使いません。

以前、三味線屋さんに聞いた事があるんですが、黒檀は油分を多く含んでいるから、紅木などに比べて音の通し具合、響きの面で劣るそうです。なので黒檀は三味線の棹には向かないのです。

実際に黒檀をノコギリで切る時にネチッコさを感じましたので、なるほどなと納得。

沖縄の三線は、棹に黒檀を使っていると思うんですが、それは、「さわり」があるか、無いかの違いだと僕は考えます。本土の三味線には「さわり」があります。「さわり」を出すためには、より繊細に響きを伝える木(紅木や花林)が棹に選ばれたのだろうと思います。

ちょっと脱線しましたが・・・

で、荒木の状態に切り出します。

上場をある程度平らにしときます。

3つ折れ仕様ですので、ここから3つに切るんですが。

ぶつ切りしてから継手を切り出す。

これでもいいんですが・・・僕のコダワリをまたもや大炸裂させると・・・

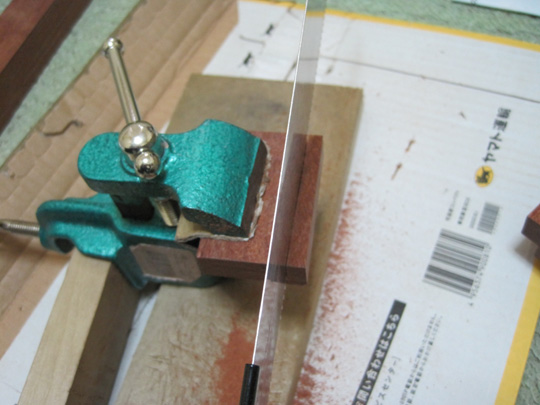

まずこう切り込みます。

そしてこうやって、細いノコギリが入るスペースを作ります。

そしてこう切り込みます。

そして細いノコギリで縦を切ります。

この方が材料を無駄なく、より一本の木に近い状態で棹が出来るのです。本物の手作り三味線もこのように切っています。

で、まだけっこう太いので、ちょっと削っておきます。

そして、継手部分を平に削っていきます。

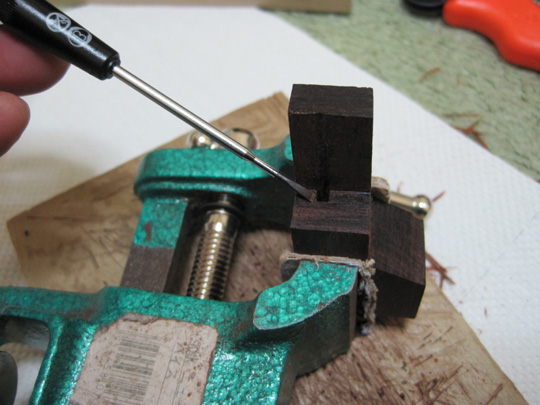

それぞれ、ぴったりしたら、ドリルでほぞ穴を開けます。

ほぞ穴を四角にします。マイナスの精密ドライバーの先を研いだものを使用。

ほぞを切ります。

そして、繋いでは外して削り、繋いでは外して削り、継手がぴったりするまで繰り返します。

継手が出来たら、豆カンナで上場を平らにして、棹を丸めていきます。

下棹は猿尾のおかげで豆カンナが入らないのでヤスリで丸めます。本物の三味線もそうしてるようです。

中木との接続部分を残して、猿尾もヤスリで

仕上げに紙ヤスリで磨いて・・・

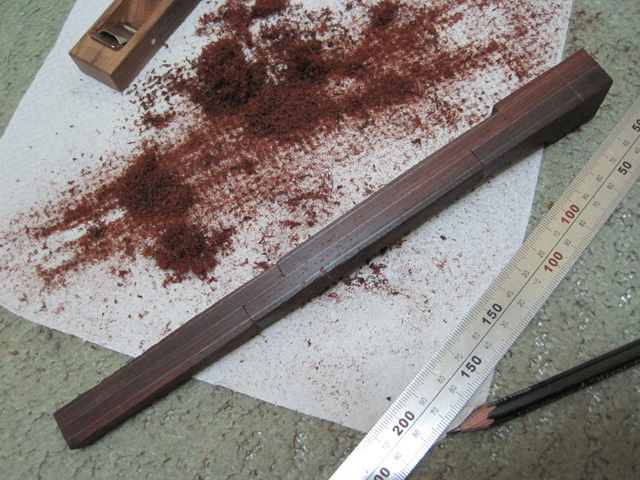

1/3三味線の棹、完成!これ太棹。ここまで作るのに、最低2、3日はかかる。

中木と天神は、また後ほど