●天神

棹と同じ材料で天神を作ります。これまた難しい。こうして見ると、三味線って曲面多いなあ。それも3次元の曲面だから、より難しい。やはり胴と同じように、2回に分けて丸めるべし。

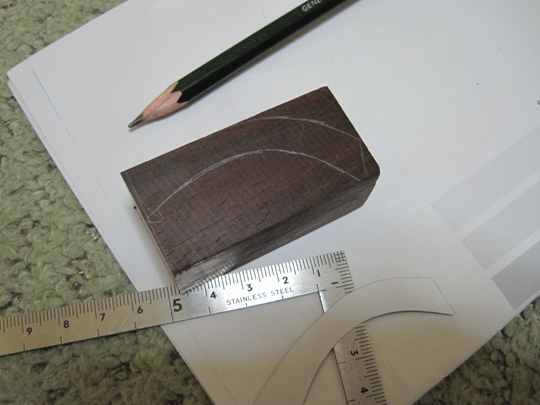

でも最初は、この状態から

木のブロックだわ。

まず、天神の先っちょのカーブを削り出します。

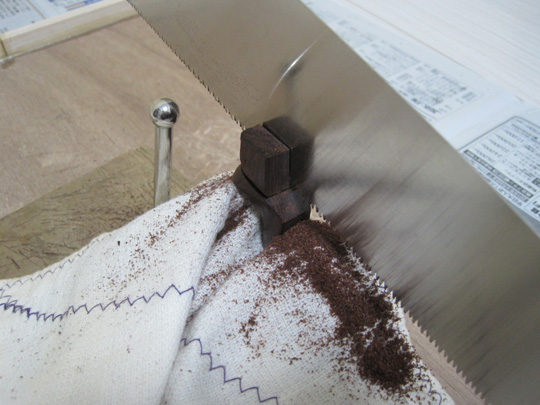

糸ノコで裏側を切って

ザックリ整えて

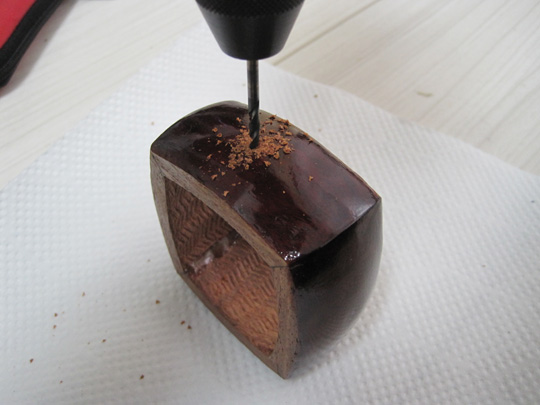

中心を決めて糸蔵を開けます。

次に正面の形を削ります。

そして頭の部分を丸めていきます。削っていると、角が欠けちゃうので要注意。

天神の裏側や、胴の内側を削るのは、ナマゾリという刃物を使うらしいが、1/3三味線はこの彫刻刀でいきます。木が硬いので柄が長いと力が入れやすい。あ、値札付いたままや・・・

棹の付け根側の形を削り、

裏もちょっと彫って・・・

最後に紙ヤスリで磨きます。

1/3三味線の天神、完成!

棹との結合部分は、仕込み時に削ります。

●中木

中木も棹と同じ材料で。

棹との継手部分を切って~~~~~~~~~~~~~~先を削っていきます。

とりあえず、中木出来あがり。継手部分は後で微調整、先っちょも胴に仕込む時に、もうちょっと削ります。

●糸巻き

糸巻きは黒檀を使います。

最初は長めに材料を取って、ヤスリで削っていきます。万力てつままなあかんからね。

六角にするのが、また大変。

なんせ細いので、糸を通す穴をあけると、そこから折れてしまうので要注意。実際、2作目のミニ三味線では折れてしまいました。

1/3三味線でも、糸蔵に入る部分の直径は2~3㎜くらいで、なんとか折れない限界の径です。

そして最後に長さをそろえます。

●仕込み

○棹と天神

仕込む前に、いろいろやる事があります。

まず天神。

このように削ります。

このように削ります。

次に、上棹。

このように削り出し、

このように削り出し、

こうなります。もっと隙間なくぴったりいきたいんだが、この辺で妥協。

○下棹と中木

次に、下棹と中木の接着部分を切り出します。

胴に仕込む時に、もう一度微調整で削りますが、とりあえずこのへんでおいといて・・・

○胴に棹を仕込みます。

胴に丸穴を開けてます。

太棹用は、丸穴にりんどうが付いていますので、1/3三味線では、

これ(ハトメ)を使うと、見た目がええ感じ。

これ(ハトメ)を使うと、見た目がええ感じ。

次に角穴を開けます。

中木先、継手部分を削って胴に入るように微調整。

下棹と中木、天神と上棹を接着します。

接着したら、さわり溝を彫って・・・

さらに、下棹と胴を密着させるべく、接合部分を削って微調整。

ちゃんとハがある!

ちゃんとハがある!

そして、仕込んだ時、胴に対して棹の角度など、OKなら(本物の三味線なら、ハを見るってとこですな)、棹の磨き、塗装にはいります。

○磨き~塗装

耐水ペーパー400番~800番で磨きます。最終的には2000番くらいで。

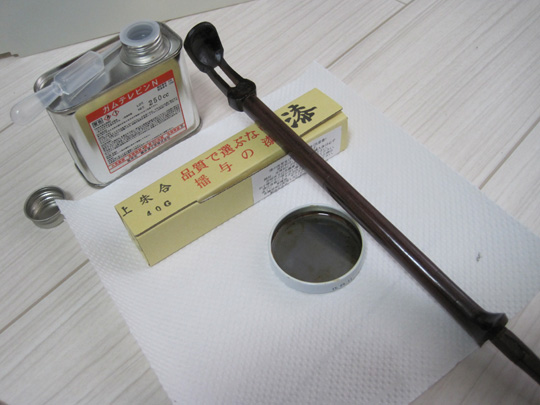

磨きが終われば塗装ですが、漆にチャレンジしてみました。

最初は、㈱播与漆行の「すぐ塗れ~る漆」が比較的手軽に出来そうな感じなんで、摺り漆的にやってみましたが、仕上がりの艶がいまいち。

結局、最終仕上げは、チューブ入りの上朱合漆にしました。

室は、100均のプラスチック容器と網、底に濡れタオルを敷いて、簡易室の出来あがり。

「すぐ塗れ~る漆」を数回、仕上げに上朱合漆を数回塗って・・・

そこそこ、ええ感じでないかい?

太棹の中木先は、本当は金物なんだけど、金色塗装でごまかし。

○糸巻き

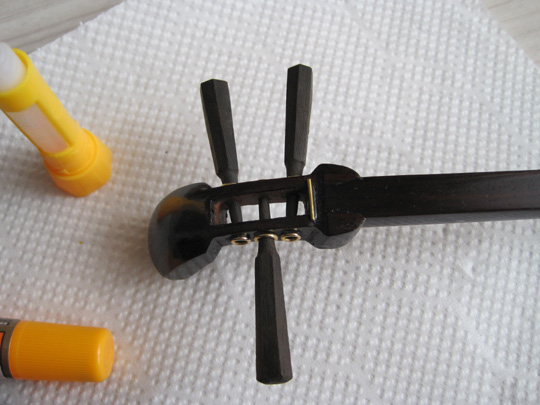

次に、糸巻きを仕込みます。

まず、天神に穴をあけて、

本物の三味線なら、焼きぬくみたいですが、1/3三味線はドリルでいきます。

糸巻きの太さを微調整。

糸巻きの長さをそろえて・・・

本当なら穴に金具を仕込むんですが、そんな小さい金具はありまへん。

ので、 これを使います。アクセサリー用の小物。

これを使います。アクセサリー用の小物。

接着剤でくっつけます。

まあ、これは見た目だけの物ですので、あんまり糸巻きと押し込みすぎると、天神にヒビが入るので要注意。

上駒は真鍮の針金をくっつけました。

○吾妻さわりもどき

吾妻さわりは、代わりに細いネジを使います。

最初は棹に直接ねじ込んでましたが、木が湿気ったときなど、回すのが固くて難儀です。

そこで、3mmの真鍮パイプの内側にネジ切ってみました。

3mm真鍮パイプは、M2.3のネジがちょうど切れるくらいの内径。

ネジを切った真鍮パイプを適切な長さにカットして、上棹に穴をあけて・・・

真鍮パイプを押し込みます。

真鍮パイプを押し込みます。

ネジの頭を円錐状に削りまして・・・

装着・・・

実際の吾妻さわりの構造も知っているんですが、1/3三味線で再現するには、ちと細かすぎ。

今のところ、これで妥協しときます。

・・・ここまでくると、もう完全に三味線!

―――――――――――――――さて、次はいよいよ皮張りです。