●皮張り

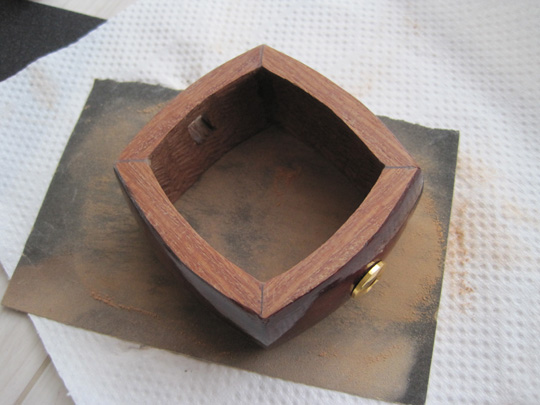

まず、胴の皮を張る部分を紙ヤスリで軽くならします。

皮は、三味線屋さんで切れはしなど捨てられる皮をわけてもらいました。

そのままだと分厚い場合は、紙ヤスリで少し薄めます。

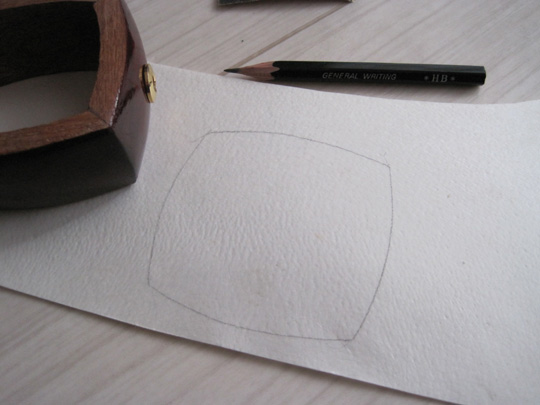

皮に鉛筆で胴の縁取りをして切り取ります。

皮を湿らせます。

これ、濡らしたキッチンペーパー

これ、濡らしたキッチンペーパー

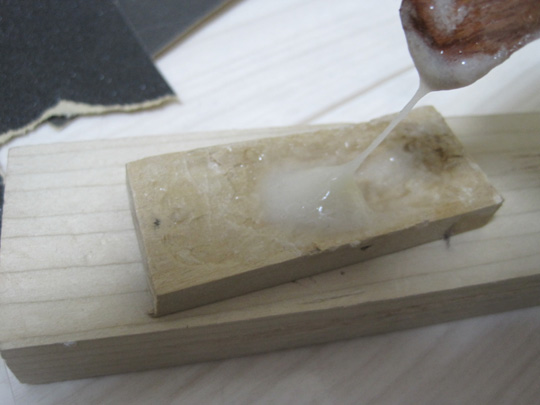

その間に、寒梅粉を水で溶いて、コネコネ。

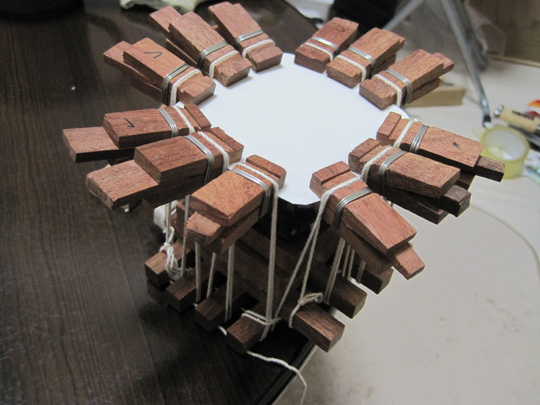

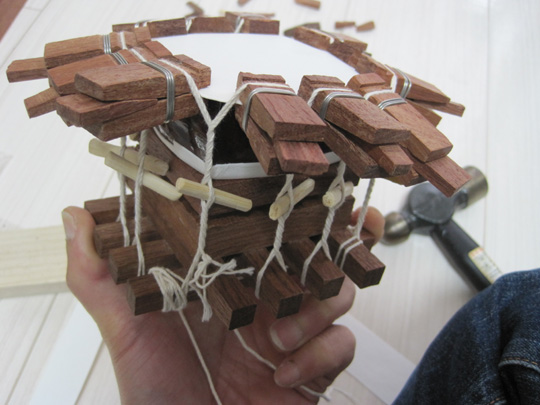

皮が湿ったら、キセンを噛ませます。

胴に寒梅粉で作った糊を塗って

皮を乗せてキセンに紐をかけていきます。

モジリ(割り箸やけど)で紐をひねって、皮を張っていきます。

必要に応じて、とどめにクサビを打ち込みます。

・・・で、乾かします。

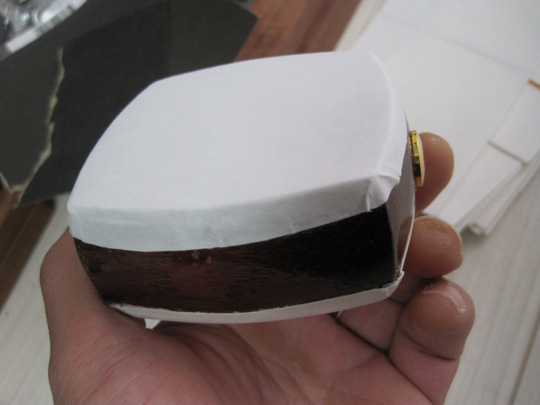

乾いたら、キセンを外して

余分な皮をハサミで切って、糊を付けて耳押し(決め付け?)

裏も同じように・・・

これは太棹用なので耳の処理はこれでOK。

それ以外は、際まで切ります。↓

最後に撥皮を貼って完成。

棹を通して・・・

(この写真、撥皮貼る前だった・・・まあ、どっちゃでもええが・・・)

・ファイバークラフト紙

これは使えるかも!と言うことで、皮の代わりにファイバークラフト紙を試してみました。

紙なのに水で濡らすとよく伸びるのです。そして乾くと、その状態で固まる感じ。

硬くて丈夫な紙で、質感も本皮みたい。

ただし、濡らした状態で引っ張ると、キセンで噛んでる所からちぎれてしまう。

で、考えた方法は・・・

まず、超軽く湿らせて(ほとんど乾いてる状態)、軽く引っ張る。

ここで、胴の縁から内側だけ濡らして・・・

さらに引っ張る。これでけっこう伸ばせるのだ。

指ではじいたら、まだまだ引っ張れそうな気がするが、あまり引っ張るとちぎれてしまう。

紙なので、品質は大体一定だ。本皮のように1枚1枚違うわけではないので、どこまで伸びるかが分かっていればいい。

この辺で止めとくべし。

乾いたら、それなりにカンカンのいい感じにはなる。

厚さは、0.25mmと0.35mmがあるけど、0.35mmは3分の1三味線には厚すぎる感じ。

張り上がってから、さらにひと細工。

音抜けを考えて、本皮のように厚い部分と薄い部分をつくるべく、紙ヤスリで薄めます。

張る前に薄めると、破れやすかったのです。

耳押しは、紙なのでどうしてもシワになる部分ができますが、まあ、いがべ。

さわりも出るし、まあ鳴ってくれるが、やはり本皮の方が強く張れるし、音が繊細。

音の抜けの問題だろう。

あと、伸ばしたらそのままの状態で、あまり縮もうとはしないようだ。

ファイバークラフト紙に関しては、まだ研究の余地ありですな。